【日本共産党神奈川県議会議員団声明】

神奈川県2025年度当初予算案の発表に当たって

2025年2月14日

日本共産党神奈川県議会議員団

団 長 大山 奈々子

2025年度当初予算案が2月7日に発表された。予算編成において「新かながわグランドデザインの着実な推進」を掲げ、子ども・子育て支援の推進、2050年脱炭素社会の実現、共生社会の実現、「災害に強いかながわ」の実現、教員の働き方改革の加速化、あらゆる分野でのデジタルの力の活用によるやさしい社会の実現などを目指すとしている。

施策については県民の声を受けとめた前進面もあるが、先の見えない物価高騰に疲弊する県民生活を支える観点が不十分である。

2024年度の県民ニーズ調査では、前年度と比較して現在の暮らし生活総合満足度はやや改善しているものの、暮らし向きが悪くなったと回答した者の中で、その主な理由は「日常の生活費が増えたため」が最も多く、「賃金などの収入が減ったため」が二番目に続いており、物価高騰に見合った収入増となっていない現状が明らかである。

2025年度当初予算案の主な特徴として、以下の諸点が挙げられる。

(1)一般会計予算案の歳入面での特徴

2025年度一般会計当初予算案の歳入額及び歳出額は、前年度当初予算比で105.3%の2兆2,158億円となった。特別会計(2兆2,833億円)と企業会計(1,645億円)を含む予算総額は、同103.4%の4兆6,637億円と過去2番目の規模となった。

県税収入は前年度当初予算比108.8%の1兆4,534億円で、個人所得の増加や企業収益の増加を見込む他、物価上昇が見込まれ、個人県民税や法人二税、地方消費税で増収を見込んでいる。

「借金」に当たる県債の新規発行額は前年度当初予算比約27億円増の907億円となっているが、2025年度末県債残高は、同1,793億円減の2兆6,272億円に減少する見通しである。このため県民一人当たりの「借金」も、約31万円から約29万円に減少する。

県税収入の最大の税目は2025年度も地方消費税で、物価高騰を反映して前年度当初予算比109.4%の伸びを見せ、4,668億円と昨年同様に税収の32%をも占めている。

低所得者ほど負担率が高い消費税の地方への分配であり、貧困と格差をさらに広げる消費税を減税することこそ必要である。

このような歳入状況の中、今まで以上に県民生活を最優先にした財政運営が求められる。

(2)一般会計予算案の歳出面での特徴

歳出に占める義務的経費(1兆7,633億円)の割合は79.6%で、政策的経費(4,524億円)は20.4%となっている。

義務的経費は、高齢化の進行などで介護・医療・児童関係費が前年度当初予算比104.2%の4,871億円となった。他に税交付金等(同119.0%)や維持・法令義務費等(同107.0%)の伸びが大きい。

県は義務的経費の割合の多さを財政硬直化と説明するが、必要な社会保障費や県民関連予算を措置することは重要であり、限られた予算を暮らし応援に回せるかどうかが問われている。

(3)県が毎年強調する「財源不足対策」について

県は昨年9月の「当初予算編成方針の通知時点」と比較して「750億円の財源不足」を強調し、①2024年度の県税・地方贈与税の増など(600億円)の活用、②2025年度の事業精査(50億円)、③財政調整基金の取り崩し(100億円)で「ようやく収支を均衡」させたと強調している。

しかし、第一に①の実態について、実際の増額分は1,130億円あり(県税・地方贈与税の増820億円、地方交付税・臨時財政対策債の増230億円、歳出不用額80億円)、そこから基金として530億円を積み立てたために600億円となったものである。

第二に③について、そもそも財政調整基金は財源不足の時に活用することが目的の一つである。必要ならば活用するのは当然で、取り崩したからと言って「財源不足」との表現は当たらない。しかも、100億円は予算総額の0.45%に過ぎず、財源不足とは言えない。また、100億円活用しても2025年度末残高は700億円である。

第三に、財源不足を強調しているが、結果的に過去2番目の規模となる予算編成を可能としている。また、神奈川県の財政力指数は1未満ではあるが、東京都、愛知県に次いで全国第3位であり、単年度においても可能な限り県民施策に予算を投じるべきである。詳細は、これから開催される予算委員会で追求したい。

(4)県債残高の推移

県債残高は、県債償還の進行により4年連続減少し2兆6,727億円が見込まれ、臨時財政対策債の発行も制度開始の2001年以来初めてゼロになる。

国と地方との財政負担の在り方という意味では前向きと言えるが、本当に地方財政の安定につながるかは地方交付税が十分確保できているかどうかに関わるので、国の動向を含めて注視する必要がある。

(5)予算の主な前進面について

〔教育・子育て支援〕

○ 私立高等学校等生徒学費補助は、実質無償化の対象が前年度まで年収700万円未満世帯だったのを年収750万円未満世帯に拡充(多子世帯は約910万円未満世帯まで)

〇 高等学校奨学金の所得制限の撤廃

○ 県立保健福祉大学の入学金が2025年度から半額に

○ 低所得者世帯及び多子世帯の子ども向けの学習クーポン配布事業を行う市町村への補助

〇 ひとり親家庭等への放課後児童クラブの利用料補助の対象拡大

○ 保育士の宿舎家賃を支援する市町村への補助

○ 当県議団が繰り返し求めてきたフリースクール等に通う子どもの保護者等を支援する市町村への補助と高校の体育館への空調設備の整備を実現

〇 業務アシスタントやスクールカウンセラーなど教員の働き方改革の推進

〔医療介護施策〕

〇 医師・護師等の養成や資質向上、医療機関が行う勤務環境改善に資する取組を支援

〇 「当事者目線」の精神科医療の推進、精神科のモデル病院における行動制限最小化の推進、訪問支援員等による入院患者の地域生活移行の支援

〇 メンタルヘルスに課題のある妊産婦への支援

〇 介護支援専門員の法定研修受講支援

〔県内経済・産業の活性化〕

〇 設備導入等による生産性向上への支援

〇 運輸・保育など人手不足業界への人材確保支援

〇 高度外国人材を採用する中小企業への支援

〔脱炭素社会の実現に向けた取組〕

○ 太陽光発電等の導入支援の拡充、住宅用太陽光発電と蓄電池を併せた導入への補助新設、事業所用再生可能エネルギー・蓄電池導入への補助を拡充、次世代型太陽電池の早期普及に向けた支援

○ CO2 吸収源対策の促進、藻場の再生・整備

〔共生社会・生活困窮者支援〕

〇 障がい者の地域移行を支える取組の拡充

○ 障がい者が生き生きと働ける社会の実現

○ 困難な問題を抱える女性等への支援、通所型支援施設の設置(3カ所)、女性支援を担う人材養成

〔災害に強いかながわ〕

〇 新たな地震防災戦略の推進、2000年以前の耐震基準の⼀般住宅まで耐震化補助を拡充(これまでは1981年以前の旧耐震基準が対象)、防災ヘリコプターの本格導⼊まで⺠間ヘリコプターをチャーター、災害⽤トイレカーを10台台導⼊

〔安全で安心して暮らせる神奈川の実現〕

○ 犯罪や事故などのない安全で安心なまちづくり、「かながわ性被害相談LINE」の相談日を拡充、交通安全施設整備の拡充、道路標示の補修や信号灯器のLED化、デジタル回線化等

〔事務事業の見直し〕

○ マイME-BYOカルテの見直し、海外チャレンジプログラムの廃止、マグカル開放区の廃止、アウトリーチ開放区の見直し等により3.1億円の費用削減効果がある。

マイME-BYOカルテは、私たちが繰り返し「アプリでの健康管理は民間でも既出のものが出回っており、県が開発普及する意義はない」と廃止を求めてきたもの。

(6)改善すべき主な点について

〔県が果たすべき介護・福祉の公的役割〕

○ 県立障害者支援施設の方向性ビジョンに沿った取組として、中井やまゆり園の独立行政法人化が具体化している。他にも民間移譲を検討している施設があり、民間では果たせない県の役割の放棄につながるため、見直すべきである。

○ デジタル推進目的で行われるライドシェアの導入は、タクシー業界の経営不安とタクシー運転手の労働条件の悪化を招くものである。地域公共交通への充実した支援こそが、本来的に求められる。

〔教育・子育て・労働分野〕

○ 2023年度中の神奈川県の出生数は、55,876人と前年を下回った。安心して結婚し、子どもを生み育てやすい社会をつくり、次世代が希望をもって生活できるようにすることが必要である。

○ 労働者が安定した収入を確保できる「正規雇用が当たり前」の神奈川県をめざし、労働関係予算を増額し、県内企業への働きかけや労働相談体制の強化が求められる。

○ 妊産婦健診の公費負担の増額と補助方式改善、小児医療費助成制度の拡充が必要である。

○ 教員定数は増えているが、県全体では2024年年9月時点で約500人の教員の未配置があり、教員不足解消のため、正規雇用を基本とし労働環境の改善に取り組み、少人数学級の推進にも取り組む必要がある。

○ 本県の特別支援学校は国の設置基準と乖離しており、支援学級を含めて環境整備が大きな課題となっている。

○ 学校給食費の無償化を始め、義務教育の無償化に向けた取組が不足している。また、大学授業料の引き下げや給付型奨学金制度の拡充などの施策を講じる必要がある。

○ 県立高校の統廃合を進める県立高校改革や、遅れている新まなびや計画は、見直しが必要である。

○ 朝鮮学校に通う生徒への学費補助を行い、外国人学校への経常費補助を復活させるなど、改善が求められている。この改善は、多様性の尊重にもつながるものである。

〔医療〕

○ 神奈川県は人口10万人対比の病院数、病床数、医師数、看護師数、保健師数等が全国最低水準である。医療提供体制は県の仕事であり、2024年度から始まった第8次医療計画(計画期間6年間)において計画的に改善を図るよう、保健医療予算の増額と県の指導的役割が求められている。

〔気候危機対策〕

○ 横須賀市久里浜に新設された石炭火力発電所は、2023年12月には2号機も前倒しで稼働させた。神奈川のCO2 排出量の10分の1を排出する石炭火力発電所は、稼働中止を求める必要がある。

先進国並みに温室効果ガスの削減目標を引き上げ、さらなる施策の充実を図ることで、2030年度の削減目標を達成することが求められる。

〔産業支援、県推進事業の抜本的な見直し〕

○ ヘルスケア・ニューフロンティア政策の未病改善の取組について、一部見直しがなされたのは前進だが、さらに健康や医療の産業化はやめ、健康診断や保健事業の促進に転換する必要がある。

○ 東海道線村岡新駅の設置やそれに関連する区画整理事業、リニア中央新幹線の整備促進、東海道新幹線の新駅誘致とツインシティ計画などは「不要不急の大型開発」であり、抜本的に見直すべきである。また、市町村の再開発事業への補助金や、セレクト神奈川NEXT及びセレクト神奈川100など、要件が不適切な30億円もの企業誘致策も、見直しが必要である。

○ 物価高、インボイス制度等に苦しむ中小企業や小規模事業者に対して、融資にとどまらない直接支援が必要である。事業の脱炭素化への支援は拡大してきたものの、要望の強い固定費や光熱費などの直接補助が求められている。

〇 入場者数など過大な見積もりで、交通渋滞の予測も甘く、赤字の際の責任の所在も不明なまま推進するGREEN×EXPO2027(2027年国際園芸博覧会)は規模の見直しが必要である。

(7)最後に

日本共産党神奈川県議会議員団は2月12日から始まった予算議会において、さらに予算の分析を深め、切実な県民要望の実現と公約実現のために全力を挙げる決意である。

以上

厚木基地周辺での航空機の飛行や展示を伴う厚木基地...

厚木基地周辺での航空機の飛行や展示を伴う厚木基地...

【やるき ほんき 木佐木】自民・他会派の『条件反射...

【やるき ほんき 木佐木】自民・他会派の『条件反射...

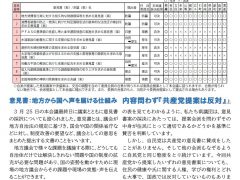

【県議団NEWS】第1回定例会 請願・陳情等審査結果

【県議団NEWS】第1回定例会 請願・陳情等審査結果